Сын кузнеца, танкист, строитель Тулы

В год празднования 75-летия Великой Победы мы открываем цикл публикаций о тех, кто отстоял нашу Родину в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. Тех, кто прошел долгий путь фронтовых дорог, теряя друзей-сослуживцев. Тех, кто пережил самые тяжелые годы невзгод и лишений.

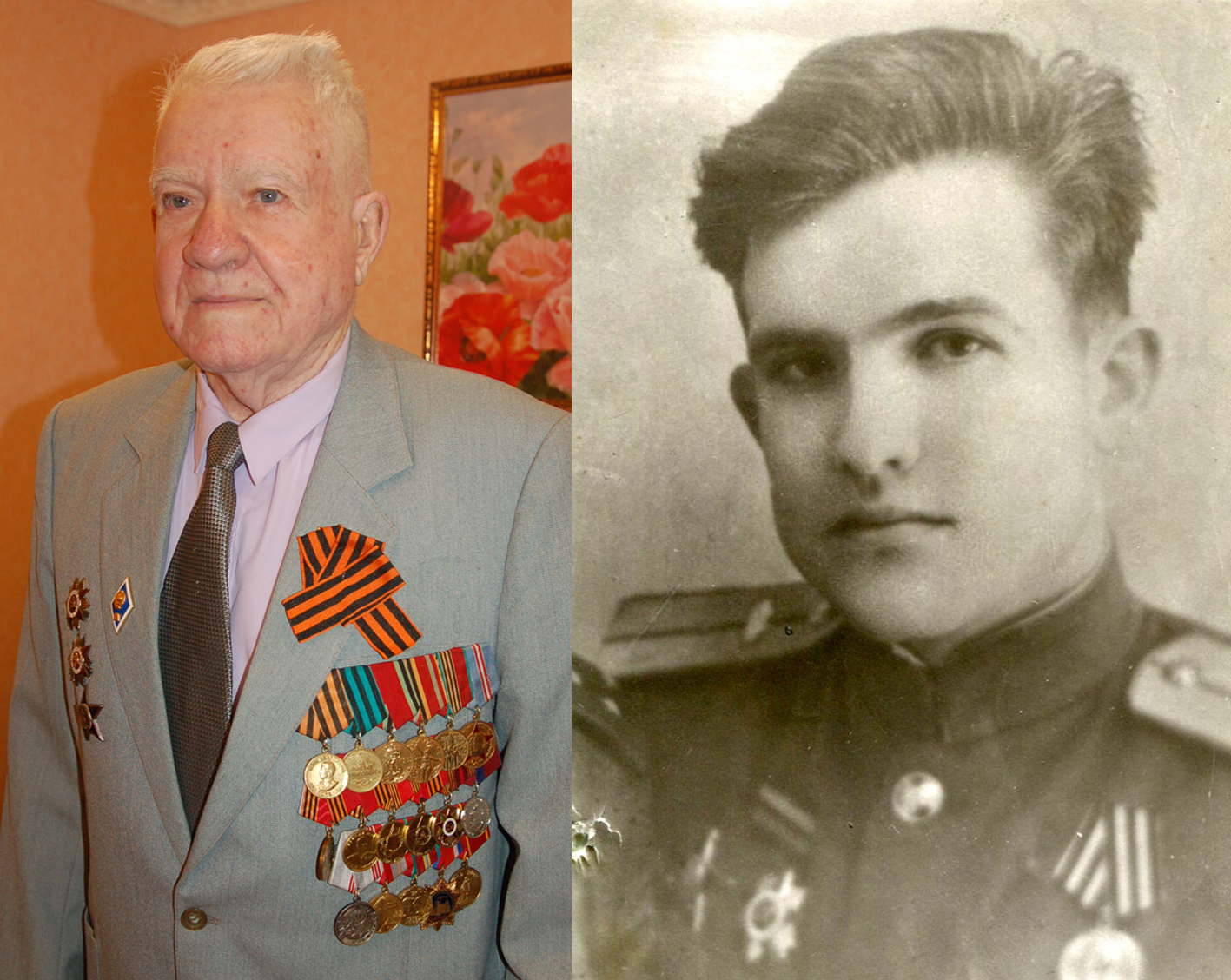

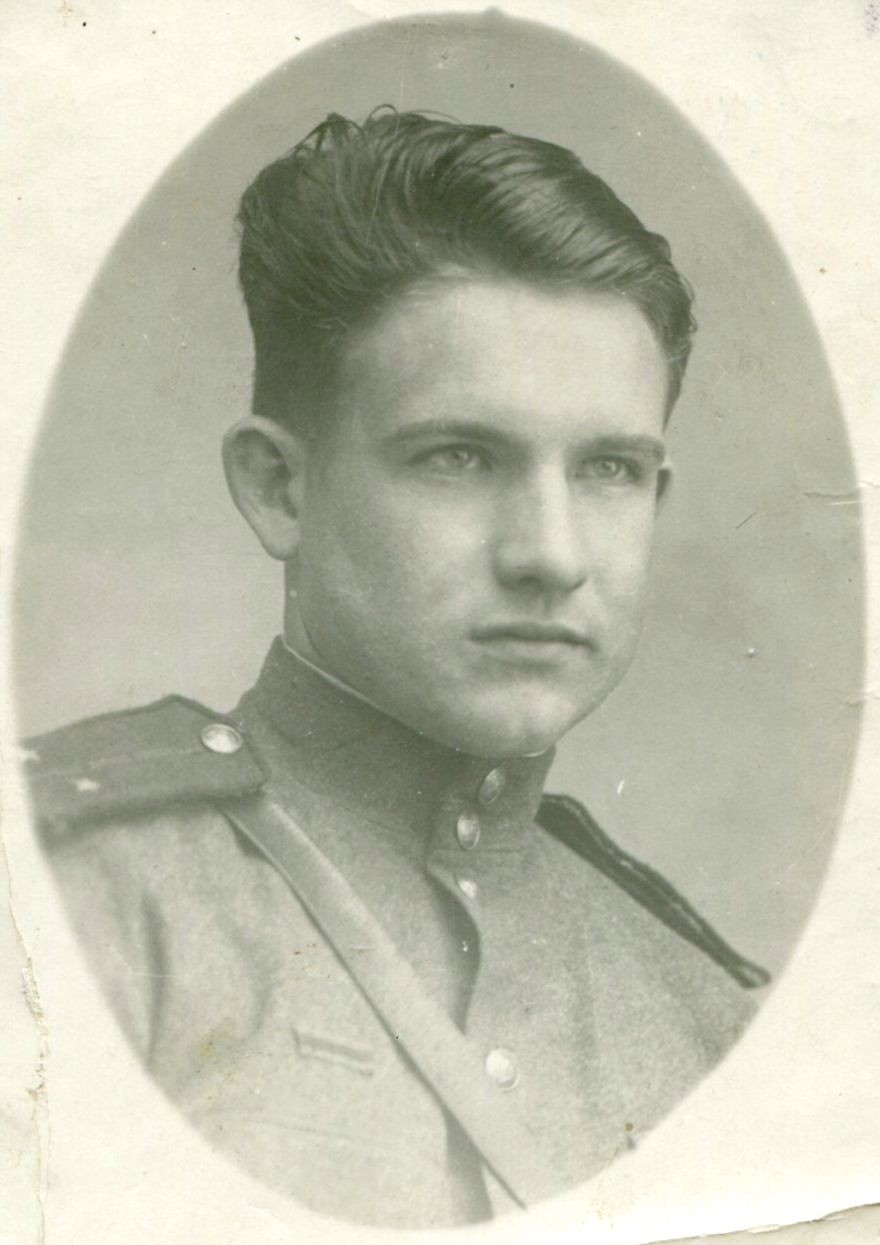

Так всего в нескольких словах можно описать всю почти вековую жизнь ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Тулы Михаила Андреевича Свинтицкого.

Родившись в многодетной семье сельского кузнеца в маленькой деревеньке Пятковичи Мстиславского района в Могилевской области Белоруссии, он с детства стремился к знаниям. — В семье нас было четверо детей. Я старший, а за мной две сестры и младший брат, — рассказывает Михаил Андреевич. — В общем, скучать никогда не приходилось, дела в доме находились всем... Закончив нашу сельскую неполную школу, я упросил отца отвезти меня в среднюю — за 25 километров, в город Мстиславль. Как сейчас помню, повез он меня на лошадке. На дворе стоял 1937 год...

Еще будучи в старших классах, понял, что хочу стать военным — тогда в кино много фильмов показывали о летчиках, танкистах, настоящих героях. Я так этим загорелся, что как только меня поставили на учет в военкомате, сразу заявил: хочу в военное училище.

В марте 1941 года 17-летний парень был направлен в Борисовское военно-автомобильное училище. Сдал вступительные экзамены, но 9 мая того же года был призван в ряды Красной Армии. А через полтора месяца началась война.

Из автомобилистов в танкисты

— К этому времени училище переехало в Гомель, — вспоминает Свинтицкий. — Эвакуировать нас начали, когда немцы уже почти вплотную подступили к городу — были километрах в 30 от нас. В результате мы оказались в Гороховецких лагерях под городом Горький. Связь с родными прервалась, они остались на оккупированной территории. Мы же поставили палатки в лесу на берегу озера Инженерное и продолжали обучение. Так мы провели несколько месяцев.

Немцы подошли уже к Москве, когда мы начали строить большие такие землянки — на две роты каждая. Осень, похолодало, а мы с утра до вечера валим лес, таскаем бревна человек по десять на одно, огромные такие сосны! За полтора — два километра до места лагеря. Успели построить убежища к конце октября.

Собрали нас всех на торжественное построение и объявили, что училище наше переименовывают в Первое Горьковское танковое. Предложили тем, кто не желает продолжать учебу, покинуть строй. Несколько человек, помню, вышли. Я остался.

Вскоре из Сормо привезли танки — легендарные Т-34. Разгружали их под музыку, в торжественной обстановке — как учебные пособия для нас.

Михаил Свинтицкий окончил училище в октябре 1942 года, после чего был направлен в Нижний Тагил, на вагоностроительный завод, за получением боевых танков. Пристреливали многотонные машины прямо там же, грузили на железнодорожные платформы и отправили недавних выпускников в действующую армию.

Первый бой

Как признается сам Михаил Андреевич, конечно, очень хотелось попасть в Белоруссию. Он даже спрашивал об этом у одного из следовавших с ними командиров: куда едем? Ответ разочаровал — на Северо-Западный фронт — гиблое место для танков. Болотистая местность, фронтом наступать нельзя, только вереницей по дорогам. Дороги пристреляны — там много очень было потеряно защищавших Отечество танков, много экипажей погибло.

Страшное слово «война» молодой лейтенант познал на себе совсем скоро по прибытии на место. А первый бой не забудет никогда:

— 31 декабря 1942 года, вторая половина дня, уже начинает смеркаться. Выбирают три танка, среди которых мой, и отправляют в разведку боем. Задание — выявить огневые точки противника. Скомандовали мне возглавлять вереницу, следом шел экипаж лейтенанта Коваленко. Эдакий франтоватый выпускник Сталинградского танкового училища. Как сейчас помню, приехал он к нам в расположение в новых хромовых сапогах, при парадной форме.

По сути все наши машины были обречены. Но мы-то этого еще не понимали тогда, неопытные были. Выехали, а Коваленко возьми, и обгони меня! Я оказался вторым. Только пересекли передовую, как он получает в башню снаряд. Вижу, из машины выскочил только один человек и спрятался под днищем. Танк задымился, остановился, но не загорелся.

И почти одновременно подбивают третий танк. Я, получается, посередине — двигаться дальше нельзя. Зажигаю маскировочную дымовую шашку, будто и моя машина тоже горит, и тем самым спасаю весь наш экипаж.

Стал выжидать подхода основных сил. И вдруг кто-то стучит в броню: танкист, пусти погреться. А это один из пехотинцев сопровождения, он решил, что внутри тепло, а у нас на деле — еще холоднее, чем на улице — аж иней на стенах.

Пустили мы его, и первым делом давай расспрашивать, как там экипаж первой машины. Все погибли, ответил тот. Лейтенант убит очередью в грудь. А ведь на его месте должен был быть я! Так что теперь при каждом удобном случае я вспоминаю Коваленко как своего невольного спасителя — и на День Победы, и День защитника Отечества...

Враг немного затаился, и мы стали думать, как выбираться из-под обстрела. С наступлением темноты было принято решение развернуть танк и отступать. Немцы сразу же открыли огонь, но мы чудом тогда выбрались из этого бесславного боя.

Под пулеметным огнем

На Северо-Западном направлении шли ожесточенные бои по ликвидации Демянского котла, в котором сосредоточилось шесть дивизий врага общей численностью более ста тысяч человек. Противник смог прорвать оцепление, и далее все кровавые события происходили на Рамушевском перешейке, ширина которого — всего восемь километров. Было осуществлено девять наступательных операций, но все были безуспешными: болотистая местность утянула на дно очень много танков. Не помогали и специальные настилы для тяжелых машин.

Взвод Свинтицкого также оказался на перешейке, где 15 февраля начались решающие бои по ликвидации врага. К Т-34 прицепили 45-миллиметровую противотанковую пушку, на броне разместили ящики со снарядами и боевой расчет из шести человек. В этих сражениях экипаж танка подбил одну вражескую пушку, уничтожил несколько блиндажей... За это сражение он был отмечен орденом Красной Звезды. И именно там 22-летний лейтенант был ранен в первый раз. Успел выскочить из подбитого танка, но автоматная очередь попала в ноги.

В госпитале, располагавшемся в Иваново, он пробыл до мая. Потом обратно вернулся в свой полк.

Далее было сражение под Старой Руссой. Местность — все те же топи да болота. В кровопролитных боях 24 августа 1943 года Свинтицкий был ранен второй раз — в руку — и госпитализирован, на этот раз в Галич.

— Когда я проводил время в госпитале, наши войска уже освободили Белоруссию. Конечно, хотелось узнать, как там родные. Написал домой письмо, получил ответ. Мать сообщила, что отец ушел на фронт сразу, как только объявили о начале войны. О том, что она осталась одна с тремя детьми на руках. О том, что при отступлении немцы сожгли всю деревню, поскольку ее жители были заподозрены в связях с партизанами. Дом сгорел, приходилось жить в землянке, — вздыхает Михаил Андреевич. — Смешанные чувства от таких писем — с одной стороны радовался, что мать и брат с сестрами точно живы. С другой — печально было, что условия жизни у них теперь очень непростые.

После этого ранения участия в боях он не принимал, потому что перебитая кость, конечно, срослась, но управлять танком уже не получалось. После выписки отправили его в учебный полк фронта, который готовил новые экипажи и следовал во втором эшелоне за фронтом.

Закончил войну Михаил Свинтицкий в Восточной Пруссии, на третьем Белорусском фронте.

— Помню, как брали Кенигсберг. Толщина стен крепости — три метра, а внутри — 130 тысяч гитлеровцев. Бои шли долгие, страшные, — рассказывает ветеран. — Но доставили наконец 300-миллиметровую пушку, один снаряд для которой весил 350 килограммов, сделали в стенах крепости несколько пробоин, и враг пал. Комендант крепости подписал акт о капитуляции 9 апреля 1945 года.

Так к наградам старшего лейтенанта добавилась медаль «За взятие Кенигсберга».

Воссоединение семьи

Демобилизовался Свинтицкий в 1946 году и сразу же поехал на родину, в Белоруссию. Прибыл на место — действительно, от деревни только печные трубы в чистом поле стоят. Навел разыскал родных в соседней деревне за 40 километров. А там и отца встретил. Совершенно случайно.

— В то время в районных центрах по воскресеньям на центральной площади разворачивались базары. Торговали, кто чем может. В дефиците было практически все. Народу — тьма. И вот иду с младшей сестрой по рынку, я — в форме. И вижу: стоит отец — котомка на плече, шинель почему-то черная, — вспоминает ветеран. — Я к нему подошел, а он сразу меня и не узнал — сколько лет-то не виделись. Я его обнял и признался: сын я твой — Михаил. Сестра от радости заплакала, люди вокруг собрались.

Тут он и рассказал, что попал в плен под Карачевым. Там, на Брянском фронте, немцы в целом за время боевых действий захватили больше трехсот тысяч человек. Он мне потом, много лет спустя, даже показывал церковь, в которой их держали.

После освобождения нашими войсками отца направили на принудительные работы на шахты под Красным Кутом. Там он тоже работал кузнецом. Домой его отпустили уже после войны...

На мирном фронте

Порадовался за родственников Михаил Андреевич, да и решил обосноваться в Тульской области — здесь, в Сталиногорске у него жила девушка, с которой он познакомился еще во время войны. Учебный танковый полк, куда он вернулся в 1943-м после второго ранения, некоторое время был расквартирован именно там.

— В Белоруссии что-то у меня не сложилось с работой — а что я тогда умел-то, кроме как стрелять? На новом месте сразу пошел в «Мосжилстройснаб». Говорю: ничего не умею, но хочу работать. Тогдашний начальник Иван Федорович предложил мне стать товароведом, — признается Свинтицкий. — А дальше так и понеслось — через полгода я уже был его заместителем. Еще через полгода перешел в «Красноармейское» стройуправление.

Понял, что надо учиться, и окончил с отличием Всесоюзный заочный индустриальный техникум, а потом с «красным дипломом» — Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.

В 1961-м Свинтицкого отправили в загранкомандировку — в Гвинею. В Африке он трудился заместителем генерального директора советской строительной организации, возводившей стадион, мясохладобойню, гостиницу, лесозавод на границе с Либерией. Домой вернулся только через два с половиной года.

На пенсию Михаил Андреевич вышел с должности управляющего трестом «Приокскстройкомплект», входившего в состав «Главприокскстроя», которому отдал 17 лет жизни. При его непосредственном участии возводили Тульский театр драмы, «Белый дом», областная больница, диагностический центр, множество промышленных и жилых объектов нашего города.

Но работу не забросил и после этого. Вернулся в строй, окончательно уйдя на отдых лишь в 78 лет со стажем больше 56 лет, за что был удостоен серебряной медали «За особый вклад в развитие Тульской области». И наградой этой Михаил Андреевич гордится не меньше, чем боевыми медалями и Орденами «Отечественной войны» I и II степени.

— Горжусь тем, что оказался оценен не только мой воинский труд, но и гражданский, — признается он.

Сейчас будни 96-летнего фронтовика также полны впечатлений и событий. Он участвует в работе совета ветеранов строительной отрасли, в «уроках мужества» для школьников. До сих пор за рулем.

Нынешней весной почетного гражданина Тулы Михаила Свинтицкого второй год подряд пригласили в Москву, на Красную площадь, на Парад Победы.

— Обязательно поеду, — говорит он. — Это еще один шанс встретиться с теми, кто прошел боевые дороги той страшной войны. Хотя, из однополчан моих в живых уже не осталось никого...

Автор: Копытов Игорь