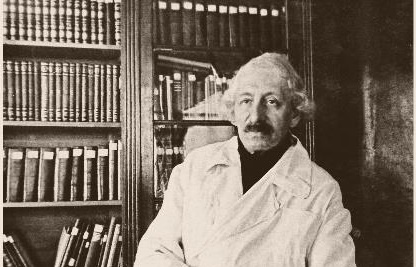

Доктор Лазарев: человек, даривший тулякам зрение

3 мая 1871 год в городе Глухове Черниговской губернии родился будущий доктор Ефрем Лазарев. Пройдет какое-то время, и он будет возвращать зрение в далекой от черниговщины Тульской губернии, изобретать передовые методы лечения, а в советское время будет признан героем труда.

Новая наука и кадровый голод

В конце девятнадцатого века русская офтальмология еще только делала первые шаги. Первая глазная больница была открыта у нас только в 1805 году, в Москве. Занимались этой наукой в основном хирурги и физиологи. Так, лекции о глазных болезнях в России читал великий хирург Николай Пирогов, этой проблемой занимались физиологи Иван Сеченов и Иван Павлов. Узких специалистов в это области было очень мало.

Лазарев очень скоро был приглашен врачом Белевской земской больницы, а через шесть лет, в 1902-м был приглашен в Тульскую земскую глазную больницу на место ее основателя Всеволода Рудина, человека поистине легендарного, выпускника медицинского факультета Московского университета, участника Русско-турецкой войны.

Глазная больница была открыта в Туле весной 1897 года. Правда, слово больница, по сравнению с нынешними преставлениями, подходило ей лишь отчасти. Это был одноэтажный дом на нынешней Комсомольской, а тогда Горской улице. Помещение было тесное, мало приспособленное для полноценной работы.

Работала больница в Туле в лучшем случае по полгода. Всеволод Рудин поставил дело так, что на полгода врачи больницы уезжали в уезды губернии, где о такой роскоши, как глазной доктор, никто и не мечтал. Специалистов не хватало, и вскоре Ефрем Лазарев предложил губернской земской управе решить кадровую проблему путем приглашения второго глазного врача.

Виделось ему это так.

Второго врача приглашают в Тулу из только что окончивших университет молодых специалистов на два года со званием ординатора губернской земской глазной больницы. В первый год службы ординатор не несет никакой самостоятельной работы, за исключением той, которая поручается ему заведующим глазной больницей. Во второй год получает в самостоятельное заведывание по своему выбору одну из палат больницы и ведет самостоятельную амбулаторию пополам с врачом, заведующим больницей. Через два года служба ординатора в глазной больнице кончается. Приглашается новый ординатор, а прежний приобретает преимущественное право на занятие места земского врача при земской больнице в пределах Тульской губернии. Таким образом, по его мнению, в уездах, теперь почти лишенных врачебной помощи, мало-помалу будут появляться врачи, которые наряду с общей медицинской помощью, будут оказывать и специальную глазную.

Это предложение вскоре достаточно бурно обсуждали в уездном земском собрании. Однако особого сочувствия идея Лазарева не встретила. Собрание признало, что предложенная мера образования врачей-специалистов окажется крайне медленной и потому не имеющей существенного значения. Для того, чтобы снабдить все двенадцать уездов губернии такими специалистами, нужна будет 24-летняя деятельность губернской глазной больницы. И это при условии, если все врачи пожелают остаться в Тульской губернии. Поскольку рассчитывать на это не следует, понадобится и более 24 лет.

Губернской земской управе предложено было подумать об учреждении должности второго врача без всяких там фокусов с ординаторами.

Впрочем, несмотря на всю нужность глазной больницы для населения губернии, власти редко шли ей навстречу. Второй корпус пришлось строить на собственные средства и на те деньги, которые пожертвовали сочувствующие этому делу коммерсанты и знакомые. Водопровод и электричество тоже пришлось подводить за свой счет. Хотя собственной электростанцией и водопроводом городские власти дорожили настолько, что практически не допускали никакой благотворительности. Медицинские кадры тоже пришлось готовить самому. В фельдшерско-акушерской школе Лазарев проводил практические занятия с ученицами и сестрами милосердия.

В 1908 г. городская дума помогла построить несколько новых помещений, а на пожертвованные железнодорожным врачом Ю. П. Цейтлиным деньги открыли лабораторию, построили барак для больных трахомой, острым конъюнктивитом и другими инфекционными болезнями.

14 операций в день

События 1917 года если и изменили жизнь Лазарева, то в сторону большей насыщенности. Он был председателем губернского санитарного совета и комиссара по медицине, членом коллегии губздравотдела. С 1918 г. избирался членом Тульского горсовета, членом его президиума. В годы гражданской войны Лазарев, как председатель чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемиями, исполнял обязанности комиссара по эвакуации раненых бойцов Красной Армии. То, что Ефим Григорьевич оказался востребован всеми новыми властями, и после Февральской, и после Октябрьской революций, говорит о том, что в Туле он пользовался непререкаемым авторитетом у всех слоев горожан. Его знали как честного и ответственного человека.

Когда начали строить мирную жизнь, Лазарев стал заведующим губздравотделом, он организовал тульский Дом санитарного просвещения, открыл несколько новых амбулаторий и поликлиник. Но и своему главному делу по-прежнему уделял немало времени. Остается только удивляться, как ему хватало сил и времени успевать везде.

Вот, например, как описывала один обычный день глазной больницы газета «Коммунар» 1925 года.

«Утро. По всем углам, по лестницам, палатам натирают воском зеркальный пол. Встают с забинтованными, с запечатанными глазами больные. Умылись, чай в столовой готов, напились, и опять по палатам.

Сегодня доктор поздно будет в палатах, сегодня 14 операций.

– Четырнадцать… – повторил больной и от удивления раскрыл рот.

Доктора на местах: с засученными рукавами Петров – он сегодня исполняет операции. И Лазарев здесь. В их присутствии младший врачебный персонал учится операционному делу. Операции идут одна за одной.

Вот больной. Он из уездной больницы, где его болезнь только углубилась, и оттуда его шлют в Тулу. Тогда Лазарев и Петров не в силах уже вылечить. И таких больных немало шлют уездные больницы.

Операции кончены. Лазарев уже в столовой.

– Хорош ли обед сегодня?

– Суп жидковат маленько, – отвечают больные.

Кончен обед. Сонное царство, все тихо кругом, до чая.

После чая со стола закричал граммофон. Соловьем залилась мандолина. 5 часов – в уголок Ильича направляются с охотой больные.

– Анна Сергеевна, с глазом нас познакомьте.

И Анна Сергеевна и о глазе расскажет, и книжку прочтет, и с Парижской коммуной больных познакомит.

Уже ночь. В палате темно, только окна большие сверкают».

В ноябре 1927 г., в ознаменование общественных заслуг доктора Лазарева, горсовет постановил присвоить глазной больнице наименование «Лечебница имени доктора Лазарева». А в конце 1928 г. за большие заслуги перед республикой Лазареву присвоено звание «Герой Труда».

Клад ХVI века

В 1933 г. на улице Комсомольской, недалеко от самого первого здания больницы, построили новое – хирургический корпус по проекту архитектора Яковлева и самого доктора Лазарева. Здание это по-своему тоже знаковое. Автор проекта одним из первых в архитектуре тех лет применил в широких масштабах архитектуру со скульптурой. Над плавной кривой стеклянного витража фасадов был расположен широкий барельеф длиной 48 метров и высотой два с половиной метра как монументальный рассказ на темы Октябрьской революции, гражданской войны и индустриализации страны. Композиции скульптуры и архитектуры сливаются в одно целое. Ведущим автором этого фриза был тульский скульптор С. Попов.

Забавно, что прежде чем вложить деньги в строительство, здесь нашли самый настоящий клад. В 1926 г. при земляных работах во дворе глазной больницы обнаружили сосуд с 658 монетами 15-17 веков, который был зарыт около 1610 года.

Для новой клиники закупили новейшую аппаратуру, и она стала филиалом Московского областного клинического института. Сам Ефрем Григорьевич получил, наконец, полноценную возможность заниматься научной деятельностью. У него, собственно, еще и до революции в Туле была репутация человека, творящего чудеса. Не зря в городе тогда сразу поверили байке, запущенной столичными газетами, об открытии Лазаревым сыворотки от катаракты.

В Тульской глазной больнице одними из первых, если не первыми, для извлечения из глаз инородных металлических тел стали пользоваться электромагнитом. Первый мощный электромагнит для этой цели был изготовлен по предложению Лазарева на одном из тульских заводов военным инженером Каневским. По всей видимости, имелся в виду инженер-конструктор артиллерийского вооружения Борис Иванович Каневский, работавший тогда на оружейном. В 1930-е годы он работал уже главным инженером в Подмосковье. При помощи этого электромагнита было извлечено из глаз большое количество инородных тел, богатую коллекцию которых можно было видеть в витринах глазной больницы – начиная от мелких и незначительных осколков, кончая крупными кусками различной формы. Тем же инженером Каневским уже после революции был изготовлен другой мощный электромагнит типа Меллингера. Также в глазной больнице имелись еще два ручных электромагнита отечественного производства.

Редкий день обходился без магнитных операций.

По примеру Тульской глазной больницы стали изготавливать на тульских заводах электромагниты для удаления из глаз инородных тел и в других городах СССР.

Вслед за одесским профессором Филатовым Лазарев делал по собственной методике пересадку больным роговицы глаз умерших людей, стали лечить оперативно отслоение сетчатки. Ефрем Григорьевич написал более 60 научных работ по офтальмологии.

Он также выступал как страстный пропагандист профилактики глазных болезней. Предлагал ввести в школах отдельные классы для учеников с пониженным зрением, выступал за введение профилактических мероприятий травматизма глаз на производстве.

Умер Ефрем Григорьевич в эвакуации в 1943 году. Похоронен в Казани.

Автор: Гусев Сергей