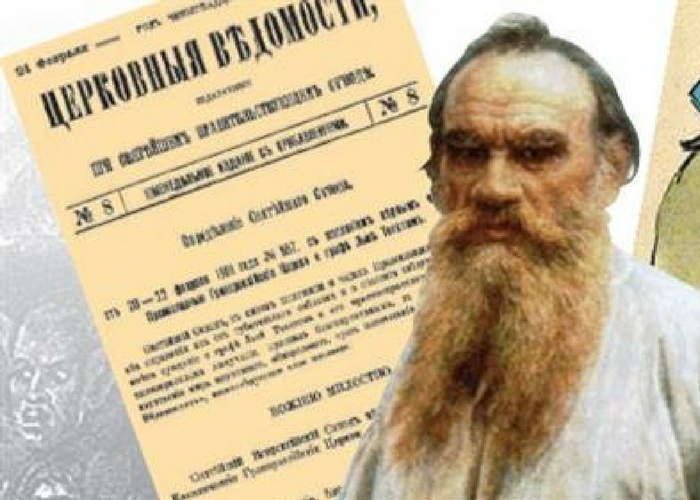

Календарь истории. 20 февраля: Толстого отлучили от церкви

20–22 февраля 1901 г. Священный Синод вынес определение об отпадении Л. Н. Толстого от церкви. Газеты опубликовали этот документ 24 февраля. В нем, в частности, говорилось: «Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею». Толстому ставилось в вину неприятие догмата Троицы и божественности Иисуса Христа, непочитание всех церковных таинств, неверие в загробную жизнь.

В 1880-е годы Толстой последовательно вырабатывал свое собственное понимание христианства, которое считал изначальным и неиспорченным. Суть христианства он видел в единой заповеди любви. «Не в молебнах, обеднях, свечах, иконах учение Христа, а в том, чтобы люди любили друг друга, не платили злом за зло, не судили, не убивали друг друга». Толстой отверг как надуманные прочие церковные догматы — Троицу (и тем самым — божественность Христа), непогрешимый авторитет Вселенских соборов, поклонение святым, обещание адских мук для грешников и все церковные таинства, которые считал бессмысленным колдовством. При этом Толстой критиковал церковь за то, что она, по его мнению, свои интересы ставит выше, чем изначальные христианские идеалы.

В окружении Толстого распространялись брошюры с описанием его вероучения: «Исследование догматического богословия», «Чем люди живы», «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?», «Царство Божие внутри вас». Это учение получило название «толстовство», и завоевало много поклонников.

В то же время пошли обращения к Синоду и к императору Александру III с призывом наказать Льва Толстого и отлучить его от церкви. Император отвечал, что «не желает прибавлять к славе Толстого мученического венца». После смерти Александра III такие же призывы стал получать Николай II.

Толстой узнал об отлучении из газет, и отнесся к нему спокойно: надел шапку и пошел на традиционную утреннюю прогулку. Встревожился, когда, проходя по Лубянской площади, услышал слова, обращенные в свой адрес: «Вот дьявол в образе человека». В середине марта 1901 года он продиктовал ответное письмо для опубликования в газетах: «Не имея возможности лично поблагодарить всех тех лиц, от сановников до простых рабочих, выразивших мне, как лично, так и по почте и по телеграфу, своё сочувствие по поводу постановления Святейшего синода от 20—22 февраля, покорнейше прошу вашу уважаемую газету поблагодарить всех этих лиц, причём сочувствие, высказанное мне, я приписываю не столько значению своей деятельности, сколько остроумию и благовременности постановления Святейшего синода».

Правда, ни одна российская газета ответ так и не опубликовала. Зато был напечатан ответ Победоносцеву Софьи Андреевны: «Для меня непостижимо определение Синода. Оно вызовет… негодование в людях и большую любовь и сочувствие к Льву Николаевичу».

«То, что я отрёкся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрёкся я от неё не потому, что я восстал на Господа, а напротив, только потому, что всеми силами души желал служить Ему», – писал Л. Н.

Российское общество восприняло определение Синода как отлучение Льва Толстого от церкви, хотя формально оно не соответствовало канонам отлучения от церкви. Определение появилось примерно в середине поста, хотя отлучительный акт был готов значительно раньше. Сначала было предложение прочитать этот акт в московском Успенском соборе в первое воскресенье Великого поста, когда в торжественной обстановке проклинают всех еретиков. Но протосвитер собора Световидов наотрез отказался взять на себя торжественное отлучение Толстого и прямо заявил, что никаких распоряжений по соборному духовенству в целях отлучения не сделает. Несмотря на все угрозы, он остался непреклонным.

Определение было воспринято в русском обществе очень по разному. Кто-то высказывал солидарность с Толстым, ему каждый день доставляли на дом корзины живых цветов. На выставке в Петербурге, где представлялся портрет Толстого кисти Репина, публика забросала портрет цветами. После чего полиция потребовала портрет убрать.

Самый яростный из врагов Толстого протоиерей Иоанн Кронштадтский сравнивал Толстого с Иудой, обвинял в извращении личности «до уродливости». 14 июля 1908 года, в преддверии 80-летнего юбилея Толстого, московская газета «Новости дня» опубликовала молитву, по утверждению редакторов, сочиненную Иоанном Кронштадтским с призывом к Богу «забрать с земли Льва Толстого и всех его горячих последователей».

Когда последовало отлучение многие из московской общины евангелических христиан, в просторечии штундисты решили и для себя добиться того же самого, и посылали в синод оплаченные гербовыми марками прошения об отлучении их от церкви. В первые месяцы после отлучения такие прошения получались в синоде целыми пачками, чуть ли не по сотне в день. В синоде это приняли за насмешку и боялись дать этим прошениям какой-либо ход.

Рассказывали, что К. П. Победоносцев рвал прошения и бросал их в корзину, заявляя членам синода:

– Ну натворили вы дел с этим отлучением.

Но штундисты хотели другого – добиться хоть какой-нибудь свободы, и отчасти это получилось. По крайней мере, их перестали преследовать, хотя и не сразу. А главное поняли, что штундистов немало, и что отлучением от церкви и разными жестокими мерами обратить их в православие нельзя.

Штундизм выражался в массовом и стихийном возникновении в крестьянской среде кружков по изучению Библии. В первое время его сторонники считали себя частью православной общины, и свои собрания проводили после церковной службы. Разрыв с православием произошел после начала преследований. Штундисты воспринимались обер-прокурором Святейшего Синода Победоносцевым как агенты протестантской Германии.

Толстой пользовался большим уважением и популярностью у штундистов и с московской общиной находился в довольно близких отношениях. На собраниях общины выступали некоторые проповедники, прибывшие по уполномочению Толстого. Когда издателю и сподвижнику Толстого Черткову разрешено было прибыть из Лондона на две недели в Россию, он пробыл в Москве три дня и нашел время посетить одно из собраний штундистов.

После всего случившегося Толстого не раз призывали покаяться и примириться с церковью, умереть православным христианином. Но он отвечал, что о примирении речи быть не может. Соответственно, после смерти писателя Синод запретил духовенству совершать панихиды по Толстому. Когда С. А. нашла-таки некоего священника, который, несмотря на все запреты, в декабре 1912 года на могиле совершил заказанную церемонию, журналом Московской духовной академии это было названо «частной молитвой».

«Кого же хотят наказывать? – умершего, ничего не чувствующего уже человека, или окружающих его, верующих и близких ему людей?», – удивлялась в том самом ответе Победоносцеву графиня Толстая.

Попытки примирить Толстого с церковью делались уже в наше время, но всякий раз безрезультатно. Так, ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон (Шевкунов) объяснил это тем, что «поскольку примирение писателя с Церковью так и не произошло (Толстой публично не отказался от своих трагических духовных заблуждений), отлучение, которым он сам себя отверг от Церкви, снято быть не может».

Автор: Гусев Сергей