Календарь истории 2 октября. В тульском цирке состоялась премьера программы «Русские самоцветы»

За первые семь лет существования с момента открытия в 1963 году тульский цирк, единственный в то время постановочный цирк в СССР, выпустил пять уникальных программ. Пятой стало шоу «Русские самоцветы» — демонстрация многогранности культуры огромной страны. Именно с «Русских самоцветов» началось очень мощное направление в советском искусстве, называемое «а ла рус».

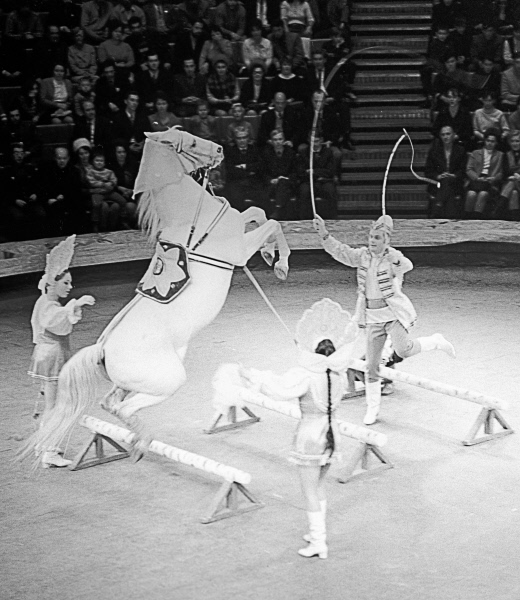

Идея постановщиков была в том, чтобы создать на манеже истинно русскую программу, связать ее сюжетом, заставит зверей играть. Раньше, даже в лучших программах, поставленных в Туле, с мировой известностью — «Цирк на льду», «Конный цирк» постановка была традиционной. С именем программы тоже определились не сразу. Были варианты «Юность России», «Русские сувениры», «Русский цирк». Остановились в итоге на самоцветах.

«Эту программу не спутаешь ни с какой другой. Она ярка, самобытна, сверкает щедрыми находками — режиссерскими, актерскими, музыкальными и оформительскими, — писал критик журнала „Советская эстрада и цирк“. — Залитый светом тринадцатиметровый манежный круг как бы вобрал в себя доброту и отвагу, удаль и силу, красоту и улыбку русского народного празднества, в котором сказка сплавлена с былью и век прошедший с нынешним днем. Здесь все необычно, начиная с пролога. Надо обладать завидным творческим мужеством и верой в неисчерпаемость красок циркового искусства, чтобы пойти на ломку прочно устоявшихся традиций».

Режиссером-постановщиком спектакля стал выпускник ГИТИСа Вилен Головко, для которого «Русские самоцветы» были дипломной работой. В парад-прологе русская девушка в праздничном наряде отвешивала низкий поклон зрителю — дорогому гостю, как бы приглашая его принять участие в веселом народном гулянье, полюбоваться талантами-самоцветами, на которые так щедра родная земля. И уже такое необычное начало вместо привычного парада-алле обозначало необычность всего последующего действия.

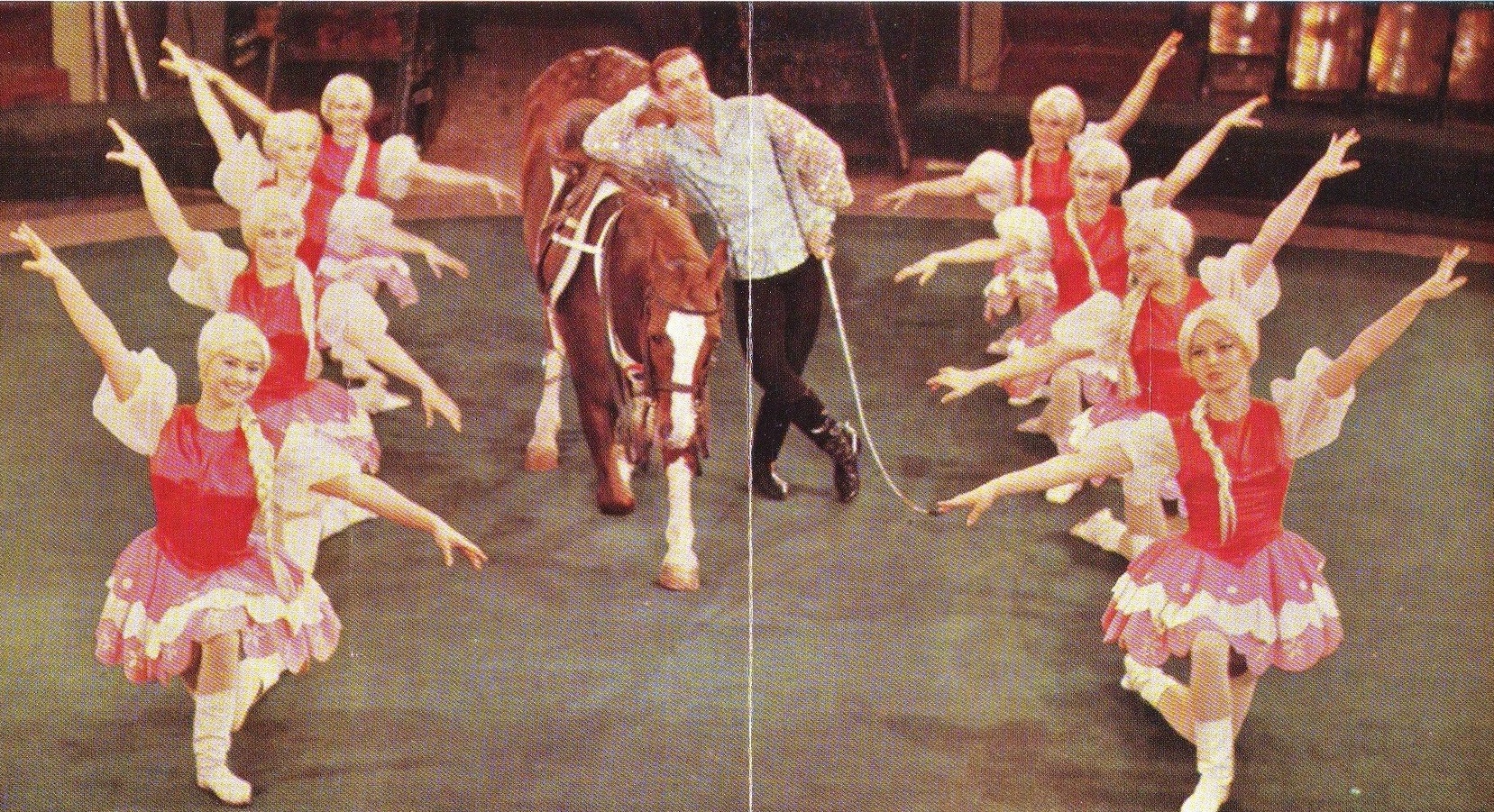

Костюмы для артистов придумывала художник Марина Зайцева — жена известного модельера Вячеслава Зайцева. Она одела артистов в ситцевые рубашки, а из палехских платков сшила мужские пиджаки. Это было абсолютным новаторством. Потом эти идеи ушли на Запад, и использовались в моделях ее мужа. Также идеей Марины Зайцевой было сделать форганг — цирковой занавес с элементами рисунка-чеканки, очень тогда популярной.

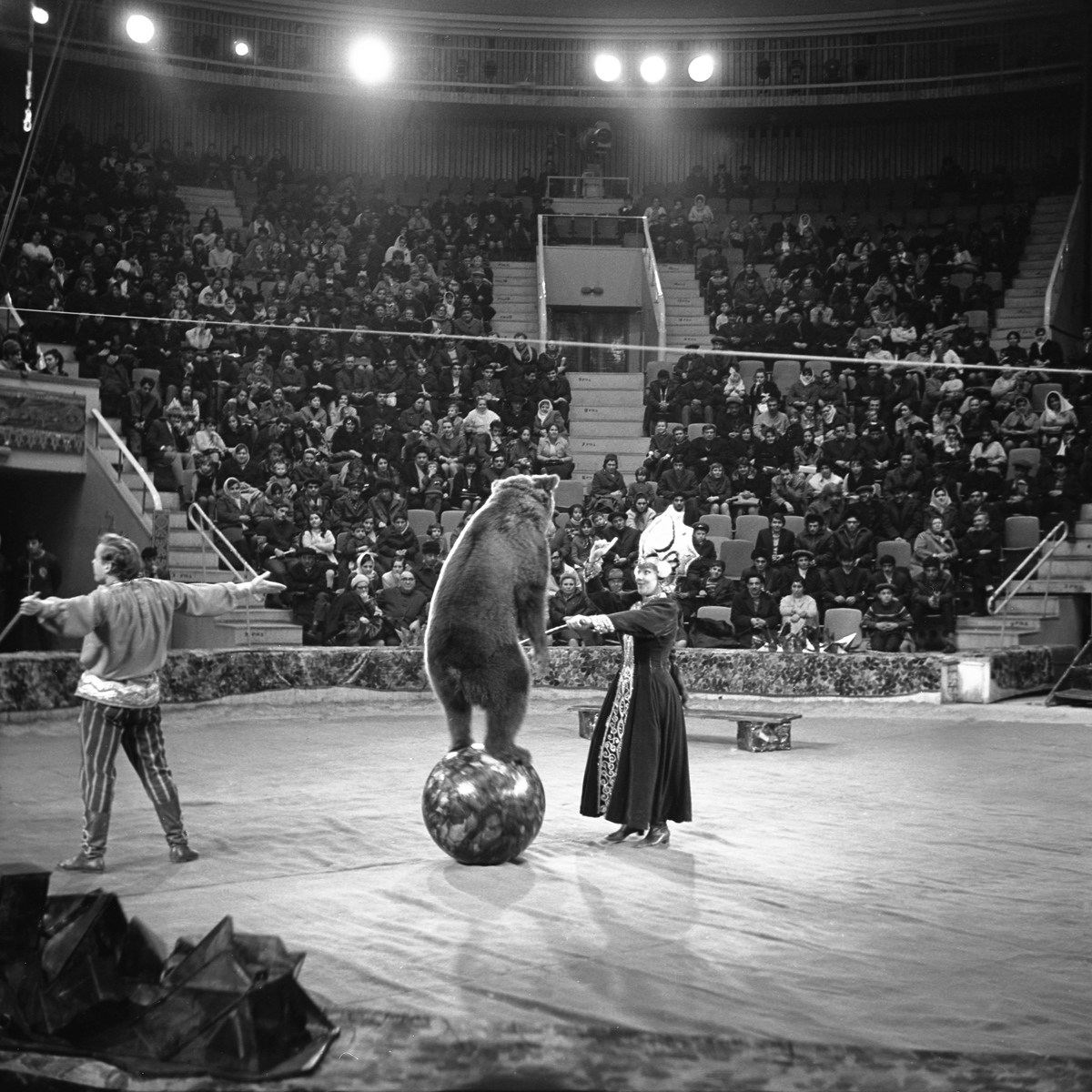

Одним из самых зрелищных в программе был постановочный аттракцион «Каменный цветок» под руководством Валентины и Виктора Эдер. Из той самой династии Эдер, в творческой судьбе которых Тула занимает особое место. В основе аттракциона был бажовский сказ о кузнеце Даниле, который ищет заветный камень мастерства, преодолевая сопротивление хозяйки Медной горы. На помощь ему приходили косолапые помощники. Один из них кувалдой сокрушал каменную глыбу, другой нагружал породой вагонетку и увозил ее. Мишки доставали из колодца воду, пилили бревно. А также танцевали, играли на музыкальных инструментах. Один из совсем не косолапых артистов взбирался по першу на трехметровую высоту, чтобы продемонстрировать там стойку на передних лапах. По настоящему уникальный реквизит для этого номера изготовили на тульском заводе «Штамп».

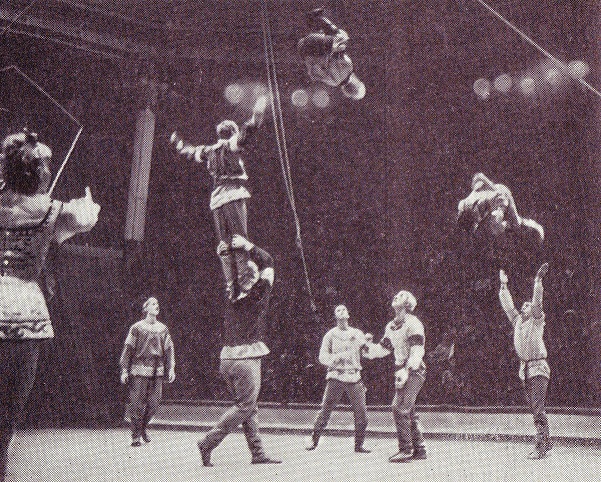

Еще одной визитной карточкой программы был акробатический аттракцион «Гигантские шаги» под руководством Александра Бондарева — хитроумное сочетание качелей, гигантских шагов с перекрестными подкидными досками, ошеломлявших фейерверком прыжков — двойных, с пируэтом, с сальто-мортале, арабских. Многие из них в то время никто больше в мировом цирке не исполнял.

В клоунаде «Пора жениться» три великовозрастных сынка по воле отца выпускали стрелы в разные стороны, и получали жен. Одному сыну досталась разудалая цыганочка, другому — модерная девица в брюках клеш, а Иванушка, как и полагается, получал настоящую русскую красавицу.

Еще одним новаторством для своего времени стало музыкальное оформление. Директор цирка и художественный руководитель программы Дмитрий Калмыков узнал, что турнисты Бессараб играют на музыкальных инструментах. Специально для них он купил ударную установку, усилители, электрогитары. Едва ли не впервые на советской эстраде русские народные песни зазвучали в современной обработке, в ритмах рок-н-ролла. В 1970 году это еще было на грани фола. Но эти музыкальные номера добавили самобытности всей программе.

«Русские самоцветы» с успехом шли в СССР и в мире долгих семнадцать лет.

Автор: Гусев Сергей